将来司法書士事務所を開業したいけれども、具体的にどんなことをするのかよくわからない。そんな人も多いことでしょう。司法書士事務所を開業するときに必要なモノとやるべきコトを詳しくご紹介します。

1 司法書士は簡単に開業できる

司法書士が他の分野よりも容易に開業できる職種です。レストランやクリニックを開業しようとすれば、設備や機械の面で多額の投資が必要となり、それらを維持するコストもかかります。司法書士は一般的な事務設備、応接設備だけで開業でき、事業を継続する費用もあまりかかりません。そのため司法書士の有資格者の多くは開業していますし、廃業も少ないです。しかし、開業と成功は違います。低所得の開業司法書士が多いことは事実であり、開業して「成功」するためには、経営者としてのかなりの才覚が必要です。

2 司法書士が開業するときに必要なモノとコト

司法書士が開業するときには、いろいろなモノを揃える必要があります。また開業するときにするべきコトもたくさんあります。しかし、それらのモノやコトの多くは、個人事業主として事務所を構えて独立するときには、どのような事業であれ必要なものばかりです。司法書士が開業するということは、1人の個人事業主として起業することに他なりません。独立するときに誰もがしてきたことなので、手順を定めて作業をこなしていけば、それほど負担になることはないでしょう。

1 事務所

顧客と会ったり、司法書士としての業務に当たったりするための場所として、事務所が必要です。事務所には、自宅の1室からテナントまで、さまざまな形があります。自宅で開業すれば事務所にかかる経費を最大限節約できます。しかし、自宅が不便な場所に会ったり、応接スペースが狭すぎたりすると、顧客から見て不便であったり、顧客がくつろいで相談できなくなったりするかもしれません。いたずらにコスト削減ばかりを考えずに、自分の経営イメージに合った事務所を選択しましょう。

2 備品

備品とは、司法書士事務所に置かれるモノのうちで、耐久年数が長いものです。備品には、事務机とイス、応接用のテーブルとイス、書棚、冷蔵庫、レンジ、傘立てなど、什器と呼ばれるものと、パソコンやプリンター(複合機)、電話などの情報機器や業務用の書籍などがあります。事務所で何をどのようにするかがはっきりイメージできれば、備品を選ぶのは特に難しいことではありません。安いからよい、高いからよい、というものではなく、自分の事務所のイメージに合った備品を選びましょう。図面を使って事務所の間取りに合うことを確認しましょう。

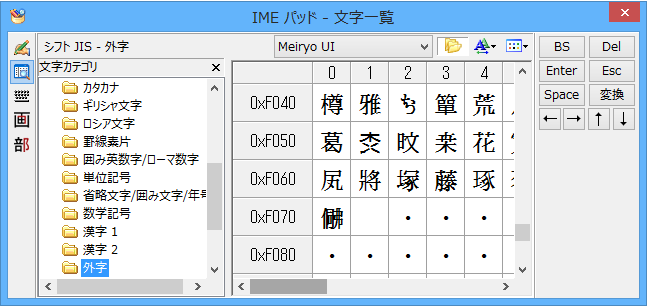

3 業務支援システム

司法書士法人などで勤務した経験がある方は良く知っていることと思いますが、司法書士の業務のために作られた専用の業務支援システム、業務支援ソフトがあります。システムがなくてもエクセルなどのオフィスソフトを使って業務を行うことはできますが、時間がかかりミスも増えるのでおすすめできません。開業当初は暇なので、手作業の時間があるかもしれませんが、ミスしてしまうとせっかくつかんだ顧客が離れるかもしれません。業務形態をよく考えて、必要なら業務支援システムを導入しましょう。主な業務支援システムには、複数の会社からリリースされています。

特に、開業直後の方にオススメなのが、圧倒的なコストパフォーマンスと専属のスペシャリストによるサポートが魅力の「司法くん」です。すでに1,800件以上の導入実績を誇っており、継続率は95.5%と、高い満足度を得ている製品です。

司法くんはコチラから無料でカタログを請求することができます。

4 インターネット加入、電話加入

事務所を始めるときにインターネットは必須ですし、固定電話にも加入するほうが良いでしょう。それぞれ個別に加入してもよいのですが、トラブルが起きたときに自分で復旧させるのは、かなり大変です。起業家向けに、インターネット、電話、FAXをひとまとめにしたビジネスパックを利用したほうが、利便性、安定性、サポートなどさまざまな観点から見て、メリットが大きいかもしれません。

5 ホームページの開設

司法書士にもホームページが必要です。新しい事務所のことはまだ誰も良く知りません。ホームページがないと、きちんと営業しているのだろうか、料金が法外なのではないか、司法書士が相談しにくい人柄なのではないか、などといろいろな疑いが生じて、結局他を当たってしまう結果になりがちです。今はどんなビジネスでもホームページを持っているのが当たり前の時代です。ホームページに基本的な情報を掲載して顧客を安心させましょう。ホームページにはバーチャルな名刺としての意味もあります。

6 司法書士としての登録

司法書士事務所を開設して仕事を始めるためには、事務所が属する地域の司法書士会に入会して、日本司法書士会連合会の司法書士名簿に登録する必要があります。ほかにも、司法書士の職印を作ったり、登記をオンラインで申請する仕組みを整えたりすることも考えると、イニシャルコストとして10万円程度見積もらなければならないでしょう。イニシャルコスト以外にも、司法書士会の会費として、毎月数万円を支払う必要があります。

7 開業届

開業したら税務署に開業届を提出します。開業届の中に屋号の欄があるので、あらかじめ事務所の名前を考えておきましょう。事務所の名前としては、わかりやすく、目立つので覚えやすいものがよいでしょう。名前に難しい漢字が使われているときにひらがなに直したり、「ふれあい」「ハート」「リーガル」などコンセプトやイメージを伝える言葉を織り込んだりすることがよくあります。開業届を提出するときに、確定申告を青色申告で行う手続きをとれば節税になります。家族に働いてもらうのであれば、青色専従者給与に関する届出書も提出しましょう。

8 銀行口座開設とクレジットカード加入

事務所の会計と個人としての収支を明確に分けることをおすすめします。両者が混ざると、事務所の経営状態を把握できなくなったり、思わぬところでミスを犯してしまったりするかもしれません。銀行口座とクレジットカードは、事務所名義のものを作りましょう。そのとき屋号で登録すれば、取引先にとってもわかりやすくなります。しかし、全ての銀行やカード会社が屋号での加入を認めているわけでないので注意しましょう。銀行口座を開設するときに、ネットバンキングも使えるようにしておきましょう。

9 保険や年金の切り替え

司法書士の事務所をやめて開業するときには、これまで会社で加入していた健康保険を国民健康保険に切り替えたり、厚生年金を国民年金に切り替えたりする必要があります。健康保険については任意継続という制度があります。この制度を使うと、最大2年間これまでの健康保険を継続できます。任意継続には、給付内容が変わらなかったり、扶養の仕組みで家族をカバーできたりするメリットがあります。任意継続をするためには、資格喪失日(退職した次の日)から20日以内に手続きする必要があります。

3 開業後の半年~2年間が勝負

開業するときには買うモノも、するコトも多いのですが、いずれも買うだけ、するだけのことであり、経営の本質とはあまり関係のない作業です。開業して成功できるかどうかは、開業してから半年~2年間くらいの頑張りにかかっています。開業してすぐに事務所の収支が合うことはほとんど期待できないので、資金を集めるときにはこの期間の生活や事務所を継続するための資金も考えておく必要があります。

開業後の勝負の期間でもっとも重要なことは集客です。営業活動、人脈作りなど、手広くいろいろなことを試しながら、自分の事務所にとっての勝ちパターンを探り当てていきましょう。

4 まとめ

司法書士事務所を開業するときにやるべきことはたしかにたくさんあります。しかし、そうしたことの多くは、引っ越しとそれほど変わらないとも言えそうです。事務所の開業を頭の中でイメージ出来れば、作業が滞ることはあまりないのではないでしょうか。しっかり準備して着実に実行して、残った力を本来の仕事である事務所の経営に振り向けましょう。

司法書士業務支援システム「司法くん」を使えば、開業直後の司法書士様でも日々の業務効率化を図れます。まずは、お試しください!

開業に必要なtodoをまとめた開業パーフェクトガイド。

無料でお配りしているので、ぜひご活用ください。

開業パーフェクトガイドのお申し込みはこちらから