現代のビジネス全般において、苦情に的確に対応することの重要性が高まっています。今の顧客は、商品やサービスを購入したときの体験の質に重きを置いており、不快な経験にも敏感になっているためです。こうした事情は、競争が厳しくなり、顧客との良好な関係性がより重要となっている司法書士業界も例外ではありません。今回は、司法書士が注意するべき苦情のパターンとその対策、および苦情を減らすための対応方法について解説します。

1 苦情処理の重要性

どのような場合に苦情が寄せられるのでしょうか。なにか問題があったからといって、すぐに苦情が来るとは限りません。多くの場合、これまで我慢していた顧客が、限界を超えたときに苦情を寄せるのです。苦情が寄せられた場合、これまでの対応で顧客に不満を抱かせてしまったと考えられます。

苦情が来たときは、顧客との信頼関係を深められるかどうかの分かれ道です。ここで不適切に対応すれば、契約を解除されたり、最悪の場合は訴訟や懲戒請求などの手段に訴えられたりする可能性もあります。しかし、ここで誠意をもって対応すれば、これまでの誤解やわだかまりが解け、本当の意味での信頼関係を取り戻すことができるかもしれません。

2 司法書士に対する苦情のパターンと対応方法

まずは、司法書士に対してどのような苦情が来るのかを理解しましょう。司法書士に対する苦情は、強引な勧誘、不十分な相談、費用が明瞭でない、どこまで進んでいるのかわからないなど、常識的なものが大半です。普段からしっかりした業務を心がけておけば、苦情を減らすことができるでしょう。

1 しつこい勧誘や、無理やりの契約

顧客としては軽く相談したかっただけなのに、その後何度も電話がかかってきてしつこく勧誘をしてくる、また強引にそのまま契約まで持ち出そうとする、というスタンスの司法書士もいるようです。これでは、安心して相談したり仕事を依頼したりできません。営業や勧誘は重要ですが、常識と節度をもって行いましょう。

2 十分に相談できない

最初に電話したときに親身になって相談に応じてくれなかったり、契約するために事務所を訪れたときに説明が不十分だったりなど、十分に相談できなかったという苦情もよくあります。また、司法書士本人ではなく、法律の知識があまりない事務員が対応して、強引に契約までもっていこうとしたという苦情もあります。司法書士に直接相談できないことに、顧客が不満を感じるのは当然かもしれません。できるだけ司法書士本人が出て、相手の気持ちを汲み取る丁寧な対応を心がけましょう。

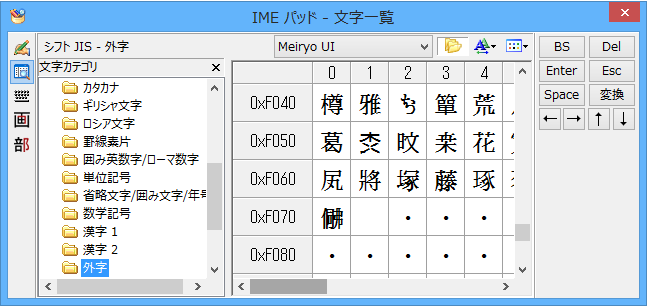

3 費用がよくわからない

具体的にどの程度の費用がかかるのか、詳しく説明がないといったケースもあります。説明されていなかったところで追加料金を取られてしまう、手数料がかかってしまい最終的に思った以上に高額になってしまった、といったトラブルが起こってしまうこともあります。費用がわからないと顧客は不安になるものです。料金については、ホームページで詳しく説明するともに、パンフレットなどを使って直接、丁寧に説明しましょう。

4 進捗を報告してくれない

司法書士に依頼される仕事は、初めの打ち合わせから作業完了までの間に進捗を報告する必要はあまり生じません。しかし、込み入った案件の場合や時間がかかる場合は、進捗状況が報告されないと顧客は不安になるかもしれません。進捗に関してよくある苦情は作業の遅れです。最初の段階で、およそいつまでに作業が完了するのか知らせておき、それよりも時間がかかる場合は、理由とともに、改めていつまでに作業が完了するのかを知らせましょう。

3 苦情の伝え方

一般の人々が司法書士に対して苦情を訴えるやり方にはいろいろあります。司法書士の立場としては、苦情を直接訴えられるのがベストです。普段から話しかけやすい態度を取り、不満に丁寧に対応するように心がけましょう。しかし、顧客が直接苦情を訴えないで、司法書士会の窓口や、調停委員会に訴えることもあります。最悪の場合、法務局に対して懲戒請求がなされて、業務停止に至ることもあります。顧客が苦情を伝える主なやり方を知っておきましょう。

1 該当司法書士に直接訴える

どのような苦情であれ、顧客としてはできるだけ本人に直接伝えたいと思うものです。直接苦情を訴えてその場で対応してもらうのが、一番望ましいことだからです。しかし、現実にはそうならない場合があります。たとえば、顧客が苦情を非常に遠回しに表現したために、司法書士は苦情だとわからないことがあるかもしれません。また、司法書士の態度が高圧的なために、顧客が苦情を言い出せないこともあります。

2 司法書士会の相談窓口

各都道府県の司法書士会は、苦情に対応するための窓口を設置しています。司法書士に直接訴えることができなかった苦情や、訴えてもうまく解決されなかった苦情は、都道府県の司法書士会の苦情受付窓口に寄せられることになります。この場合、司法書士会の窓口が、顧客に代わって司法書士に苦情を伝えます。

3 調停制度を活用する(紛議調停委員会)

各都道府県の司法書士会には、よりフォーマルな対応をする紛争調停委員会も設置されています。紛争調停委員会に訴えられた場合、所属司法書士会が顧客と司法書士の間に立ち、中立的な立場で調停にあたります。お互いに納得しなければ調停は不成立となります。その場合、最後の手段として顧客は裁判所に訴えるかもしれません。

4 司法書士に対する懲戒請求を行う

司法書士法の規定により、司法書士や司法書士法人が司法書士法などに違反していると考える場合、誰でも法務大臣に対して懲戒請求を行うことができます。司法書士に対する懲戒の種類は、「戒告」「2年以内の業務停止」「業務の禁止」の3種類です。実際には、懲戒請求は法務局に対して行われます。法務局は司法書士会に調査を依頼するか、もしくは自ら調査することで、どのような懲戒処分を下すかを決定します。通常、戒告以外の処分の場合は、懲戒処分書が手渡しされる日の夕方に、会員証やバッジの返還とともに看板の封印が行われます。

4 司法書士の苦情対策

最も重要なことは、苦情を未然に防ぐことです。また、寄せられた苦情に的確に対応するためには、単純に作業のレベルで対応するのではなく、顧客の心情や期待を汲み取って対応することが重要です。

1 苦情を未然に防ぐ

苦情を未然に防ぐためには、日頃から顧客の気持ちや立場をよく理解して、相手の気持ちに沿った誠実な対応をすることが重要です。顧客は、「こんな風に話を聞いてもらえるはずだ」「このくらい丁寧に話しかけてもらえるはずだ」「悩んでいる気持ちを受け止めてもらえるはずだ」など、いろいろと事前に期待しています。挨拶や感謝の言葉をしっかりと伝えるとともに、顧客の気持ちをくみ取る態度で話し合いに臨めば、処理として同じ対応だったとしても、顧客は不満をあまり感じなくなります。

2 苦情に丁寧に対応する

実際に苦情が来たときには、まず相手の期待に沿えなかったことに対して誠実にお詫びすることが重要です。その上で具体的な対応方法を相談することで、無用な感情的対立を避け、顧客との信頼関係をむしろ深めることができるかもしれません。

苦情が来たときには、

⦁ 心情の理解とお詫び

⦁ 原因や事実の確認

⦁ 代替案や解決策の提示

⦁ 再度のお詫びや感謝

の手順のように、実際に対応するだけではなく心情を汲み取った誠実さを見せることで、顧客の不快な気持ちを和らげるように努めましょう。

5 まとめ

商品やサービス購入時の体験の価値が高まる現代においては、体験の一つである苦情対応の重要性が高まっています。司法書士に対する苦情は、「営業の電話が押し付けがましい」「相談が不十分」「費用が不明瞭」といった一般的なものが多く、日々心がけたり事前に準備したりすることで十分に対応することできます。苦情を大きなトラブルにしないようするための最も重要なことは、顧客目線に立ち、相手の心情を汲み取って対応することです。