1 司法書士が兼業を行うメリット・デメリット

司法書士が兼業するメリットには、仕事の幅を広げてシナジー効果を狙えることや、収入を安定させやすくなることがあります。デメリットとしては、どちらの仕事も中途半端になってしまう可能性があることが挙げられます。

司法書士が兼業するメリットには、仕事の幅を広げてシナジー効果を狙えることや、収入を安定させやすくなることがあります。デメリットとしては、どちらの仕事も中途半端になってしまう可能性があることが挙げられます。

1 兼業によるメリット

第一に、兼業によって仕事の幅を広げることができます。司法書士の仕事は、登記などの書類作成に関わるものが多くあります。書類の作成が司法書士単独で行われることは少なく、顧客が求める仕事の一部を司法書士が分担するのが一般的です。たとえば、司法書士が宅地建物取引士を兼業すれば、不動産を購入する顧客に対してワンストップサービスの利便性を提供でき、結果として仕事の幅を広げることができます。 また、兼業することで収入が安定しやすくなります。どのような仕事であれ、需要には変動があるものです。仕事の種類が一つしかないと、需要の変動の影響を直接的に受けてしまいます。仕事の種類を増やしておけば、一つの仕事の需要が減ったときには、別の仕事で収入を確保することができます。2 兼業によるデメリット

兼業は、時間面、体力面でマイナスになることもあります。実際に二つの仕事をしてみると、どちらも中途半端になることはよくあるものです。司法書士は片手間でできる仕事ではないので、司法書士として仕事がうまくいっているのであれば、あえて兼業する必要はないかもしれません。2 司法書士は兼業が難しい資格?

前述の通り、司法書士が兼業することにはいくつかのメリットがあります。しかし、司法書士が他の仕事を兼業することは簡単ではありません。この根拠は、司法書士法にあります。司法書士法を素直に解釈する限り、現状では会社員の兼業や副業として営業することは難しいと言えるでしょう。以下では、司法書士法の兼業に関連する規定を確認してから、どのような兼業なら可能なのかを考えていきます。

前述の通り、司法書士が兼業することにはいくつかのメリットがあります。しかし、司法書士が他の仕事を兼業することは簡単ではありません。この根拠は、司法書士法にあります。司法書士法を素直に解釈する限り、現状では会社員の兼業や副業として営業することは難しいと言えるでしょう。以下では、司法書士法の兼業に関連する規定を確認してから、どのような兼業なら可能なのかを考えていきます。

1 兼業と司法書士法

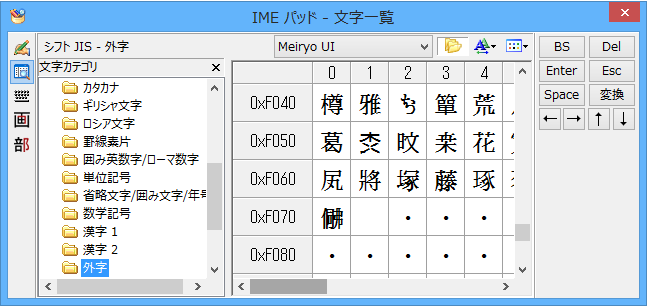

司法書士法の兼業にかかわる規定を見ていきましょう。司法書士法には兼業を直接規制する記述はありません。しかし、「依頼に応ずる義務」と「秘密保持の義務」が司法書士の兼業を規制していると考えられています。 司法書士法による制限規定はない 最初に確認しておきたいことは、司法書士法には兼業を直接的に規制する規定はないということです。実際に、多くの司法書士が行政書士とのダブルライセンスで仕事をしています。それが可能になるのは、司法書士法が兼業を直接禁止していないことによります。 司法書士法の「依頼に応ずる義務」 司法書士法は、第21条で「司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。」と定めています。これが司法書士の「依頼に応ずる義務」です。「依頼に応ずる義務」は医師法や行政書士法にもありますが、弁護士法にはありません。弁護士と司法書士は同じ法律職ですが、この規定の有無により、両者の兼業の自由度に大きな違いが生じています。 司法書士法の「秘密保持の義務」 司法書士法の第24条には、「司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。」という、「秘密保持の義務」の規定があります。この規定も、司法書士の兼業を制限すると考えられています。なお、「秘密保持の義務」については、弁護士法にも同様の規定があります。2 司法書士が兼業できる範囲

司法書士が兼業できる仕事は、司法書士として、どのような依頼にも応じられる範囲に限られます。兼業によって時間的に強く拘束されると、この条件を満たせなくなります。また、組織からの命令に従う必要性の高い会社員などの場合も、依頼に応ずる義務を果たせなくなると考えられます。3 会社員と司法書士の兼業は事実上難しい

兼業自体は禁止されていないものの、「依頼に応ずる義務」を果たせなくなるために、常勤の会社員として働きながら司法書士の業務を兼業することは、事実上難しいと考えられています。同じ理由で、司法書士は地方公務員などの官公庁職員を兼務することもできないと考えられています。官公庁職員の場合は、司法書士としての「秘密保持の義務」と公務員としての守秘義務が重なることも問題とされています。3 司法書士のダブルライセンス―関連資格との兼業

司法書士の兼業は、司法書士法の「依頼に応ずる義務」に抵触しない範囲に限られます。たとえば、司法書士が作家を兼業することは、作家という仕事の自由度の高さから可能だと考えられます。ここでは、より実現性が高い兼業形態として、ダブルライセンスでの兼業について考えてみましょう。

司法書士の兼業は、司法書士法の「依頼に応ずる義務」に抵触しない範囲に限られます。たとえば、司法書士が作家を兼業することは、作家という仕事の自由度の高さから可能だと考えられます。ここでは、より実現性が高い兼業形態として、ダブルライセンスでの兼業について考えてみましょう。